Grünes Fliegen? Warum Sustainable Aviation Fuel nicht reicht

Matteo Baldi: Sind alternative Treibstoffe Ihrer Meinung nach eine fundamentale Lösung zur Dekarbonisierung des Flugverkehrs – oder schafft diese Technologie neue Probleme?

Carlos López de la Osa: Die Luftfahrt ist ein extrem schwer zu dekarbonisierender Sektor. Deshalb ist es wichtig, verschiedene technologische Pfade parallel zu verfolgen. Gleichzeitig müssen wir aber auch die Grösse des Sektors hinterfragen. Wenn wir eine vernünftige Grössenordnung gefunden haben, sollten wir die verbleibenden Emissionen mit allen verfügbaren Mitteln reduzieren.

Wasserstoffflugzeuge sind ein möglicher Weg – ebenso wie synthetische Kraftstoffe (E-Fuels). Es gibt aktuell keinen «Sieger» im Rennen um die Dekarbonisierung. Deshalb ist es wichtig, weiter in beide Richtungen zu forschen. Entscheidend wird sein, wie effizient und skalierbar die Herstellung dieser Kraftstoffe ist. Und dass der Flugsektor nicht unkontrolliert weiter anwächst.

MB: Macht es einen Unterschied, ob ein Flug aus touristischen oder geschäftlichen Gründen stattfindet?

CLO: Der Trend zeigt, dass Geschäftsreisen zurückgehen und der Freizeitverkehr zunimmt. Die Emissionen kommen dennoch überwiegend aus dem kommerziellen Flugverkehr. Deshalb muss die gesamte Branche reguliert werden.

Private Jets sind mengenmässig weniger relevant, aber symbolisch sehr problematisch, weil sie für einen privilegierten Teil der Bevölkerung stehen. Daher kann man sie gezielt mit strengeren Vorgaben belegen – auch als Signalwirkung.

MB: Besteht beim Einsatz neuer Technologien die Gefahr von Greenwashing – etwa wie bei Kreuzfahrten, bei denen wenige «grüne» Schiffe als Aushängeschild dienen, während der Rest der Flotte weiterhin umweltschädlich ist?

CLO: Definitiv. Es gibt bereits viele irreführende Aussagen, etwa zum Einsatz von LNG (Flüssiggas) bei Kreuzfahrten – das ist aus Klimasicht oft sogar schlimmer als Diesel. Im Luftfahrtbereich gibt es ähnliche Risiken: Wenn Airlines behaupten, sie seien «grün», weil sie z. B. 5 % nachhaltigen Flugkraftstoff (SAF) nutzen, während 95 % weiterhin fossile Treibstoffe sind, dann ist das Greenwashing.

Wir beobachten den Markt genau und veröffentlichen Analysen, die solche Behauptungen hinterfragen.

MB: An dieser Stelle beginnt bereits der Rebound-Effekt eine Rolle zu spielen, oder? Können Effizienzsteigerungen und Verbesserung der Ökobilanz einzelner Flugzeuge am Ende zu mehr Flugverkehr und schliesslich zu mehr (absoluten) Emissionen führen?

CLO: Früher war das ein zentrales Problem: Effizientere Flieger führten zu günstigeren Tickets, was mehr Nachfrage auslöste. In Zukunft könnte der Rebound-Effekt geringer ausfallen, weil neue Technologien (z. B. SAFs und hocheffiziente Flugzeuge) teurer sind – sowohl bei der Anschaffung als auch im Betrieb. Dennoch müssen wir diesen Effekt im Auge behalten. Falls nötig, könnten zusätzliche Massnahmen wie ein Ausbaustopp von Flughäfen oder eine Deckelung der Fluganzahl notwendig werden.

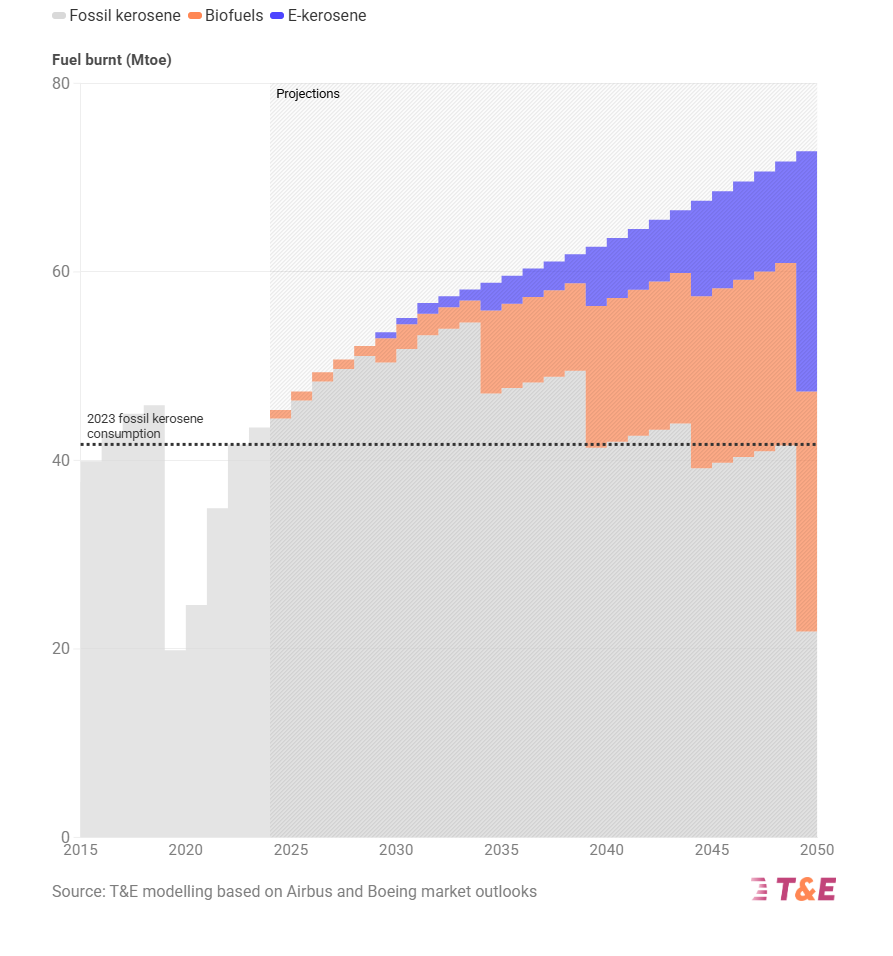

Das Mandat der EU für nachhaltige Flugkraftstoffe wird das Wachstum des Energiebedarfs nur knapp ausgleichen.

Im Jahr 2049 könnte der Sektor trotz Einhaltung der Vorgaben für nachhaltige Flugkraftstoffe noch genauso viel fossiles Kerosin verbrennen wie im Jahr 2023. © Grafik aus dem Down-to-earth-Bericht von T&E

Das Mandat der EU für nachhaltige Flugkraftstoffe wird das Wachstum des Energiebedarfs nur knapp ausgleichen.

Im Jahr 2049 könnte der Sektor trotz Einhaltung der Vorgaben für nachhaltige Flugkraftstoffe noch genauso viel fossiles Kerosin verbrennen wie im Jahr 2023. © Grafik aus dem Down-to-earth-Bericht von T&EMB: Wie kann man technisch komplexe Problematiken wie bei Bio- oder E-Fuels einfach an Reisende kommunizieren, damit diese nicht den Versprechungen der Branche ausgeliefert sind?

CLO: Wir müssen die Botschaften vereinfachen. Beispielsweise: Biofuels sind begrenzt verfügbar und bergen Umweltrisiken wie Entwaldung. E-Fuels sind nachhaltiger, benötigen aber sehr viel Energie. Letztlich hängt der Impact dieser Technologien für die Umwelt auch davon ab, ob der Luftverkehr weiter dereguliert anwächst.

MB: Der Fokus bei Transport & Environment liegt in der politischen Einflussnahme auf EU-Ebene. Gibt es da bereits konkrete Fortschritte?

CLO: Ein Beispiel ist das Umweltlabel für Flüge, das derzeit auf EU-Ebene entwickelt wird. Dieses soll Passagierinnen transparent machen, wie gross der ökologische Fussabdruck eines Fluges ist. Und natürlich arbeiten wir daran, die Branche zu regulieren.

MB: Wie gut funktioniert die Zusammenarbeit mit politischen Entscheidungsträger*innen in der aktuellen politischen Lage, die von Teuerung und Unsicherheit bestimmt ist?

CLO: Natürlich ist das politische Klima herausfordernd, aber gerade deshalb ist unsere Arbeit wichtig. Wir müssen Teil der politischen Arena bleiben und weiter für klimafreundliche Massnahmen kämpfen – auch wenn es schwieriger wird, Erfolge zu erzielen.

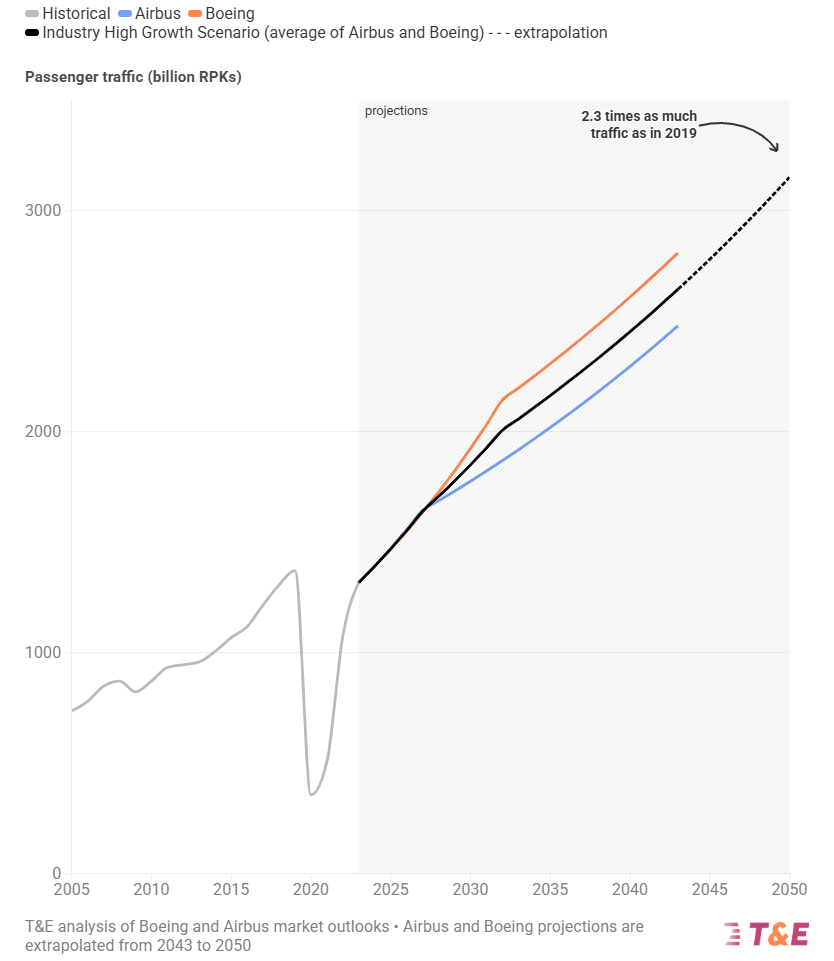

Airbus und Boeing prognostizieren, dass der Luftverkehr in der EU bis 2050 mehr als doppelt so hoch sein wird. © Grafik aus dem Down-to-earth-Bericht von T&E

Airbus und Boeing prognostizieren, dass der Luftverkehr in der EU bis 2050 mehr als doppelt so hoch sein wird. © Grafik aus dem Down-to-earth-Bericht von T&EMB: Wie gehen Sie mit der globalen Dimension des Fliegens um – etwa in Bezug auf China oder den USA?

CLO: Europa hat die Möglichkeit – und die moralische Verpflichtung – eine Vorreiterrolle einzunehmen. Auch wenn andere Regionen noch nicht so weit sind, kann Europa mit gutem Beispiel vorangehen und technologische Standards setzen. Etwaige Wettbewerbsnachteile lassen sich durch Instrumente wie CO₂-Grenzausgleich oder internationale Luftverkehrsabkommen eindämmen.

MB: Die Tourismusbranche setzt auf synthetische Kraftstoffe; kritische Betrachtungen und Äusserungen aus der Branche sind eher selten. Was ist die Botschaft von Transport & Environment an den Tourismussektor?

CLO: Kurz gesagt: Wir müssen die Wachstumslogik des Luftverkehrs in Frage stellen. Es gibt schlicht nicht genug nachhaltige Ressourcen, um unbegrenztes Wachstum zu ermöglichen.

Carlos López de la Osa

Nach 9 Jahren bei Airbus in vier verschiedenen Ländern stiess Carlos 2022 zum Luftfahrtteam von T&E. Dort leitet er die Aktivitäten zu nicht-CO₂-bedingten Effekten und Flugzeugtechnologie, mit Schwerpunkt auf emissionsfreier Luftfahrt, und ist zudem im Bereich nachhaltige Treibstoffe tätig.

Carlos studierte Luft- und Raumfahrttechnik an der Universität Sevilla, gefolgt von einem spezialisierten Masterstudium in Flugsicherheit an der ENAC/SUPAERO in Toulouse. Zusätzlich absolvierte er Weiterbildungen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft und sammelte Erfahrung im Bereich Klimaaktivismus, unter anderem durch die Organisation von Innovationsveranstaltungen zum Klimaschutz, Bildungsworkshops und Vorträgen.

Als begeisterter Liebhaber von gutem Essen und Musik kocht er gerne plant-based Rezepte und spielt Bass in seiner Band. In seiner Freizeit hält er sich am liebsten in der Natur auf.